Un 18 de julio más.

En el calendario litúrgico judío: Parashat Pinjás.

En el calendario gregoriano y en la memoria argentina: 31 años del fatídico 18 de julio de 1994, el atentado a la sede de la AMIA, el atentado t3rrorista más grande que haya sufrido nuestro país.

En el calendario litúrgico judío: la historia de un fanático, Pinjás, un nuevo tipo de personaje que entró en el mundo de Israel: el zelote, “Pinjás, hijo de Eleazar, hijo de Aharón, el sacerdote, …” Bemidbar – Números 25:11, que elige defender la causa más noble con la peor de las decisiones. La historia narra cómo las mujeres midianitas seducían a los varones de Israel, y viendo Pinjás que una mujer de Midián y un varón de Israel, de la tribu de Shimón, estaban teniendo relaciones sexuales en público, tomado por su fanatismo y en –según él– defensa de la ley de Dios, los mata sin mediar palabra.

En el calendario gregoriano y en la memoria argentina: una camioneta cargada de explosivos detona en la sede central de la comunidad judía. El mal no reconoce orígenes, religión o clase social: todo lo que estaba o pasaba por allí voló por los aires. A diferencia de la historia bíblica no hay ningún nombre, ningún responsable castigado, ninguna conexión con células t3rroristas extranjeras comprobada, ninguna connivencia juzgada de las personas del gobierno local, ningún juez que se atreva a castigar el encubrimiento y la obstaculización del juicio. Esta parashá de la historia argentina carece de nombres propios y de justicia.

Fanatismos que eligen la violencia y la muerte como medios de ajusticiamiento.

Fanatismos que se excusan en verdades absolutas. Una sola narrativa. Una sola historia. La otra debe ser eliminada.

Fanatismos que son “perdonados” porque defienden “causas justas” si bien los métodos serían cuestionables.

En aquel entonces y hasta ahora, los fanatismos sólo destruyen en pos de una verdad altruista que es sólo una pantalla para justificar un exterminio.

¿Qué estabas haciendo ese 18 de julio por la mañana?

Adriana Sibila, vecina de AMIA contaba: “yo estaba con dos de mis hijos: 7 y 9 años. Recién mudados, los chicos de vacaciones de invierno yo estaba en la cocina haciendo el desayuno cuando fue la explosión… Fui al cuarto, los agarré en brazos. No hubo necesidad de abrir la puerta porque la puerta ya no estaba, había volado todo…”

Gabriel tenía su fábrica en Pasteur 611. La oficina estaba pegada al edificio –recordó–. Estaba atendiendo a la clienta y de repente me caí arriba de ella. Como si una fuerza me levantara del piso y me tirara sobre ella cubierto de vidrios. Al principio pensé que era una pérdida de gas pero cuando levanté la vista y vi todo caído, las puertas, las ventanas y cuando miré hacia afuera, vi que habían volado la AMIA… de la oficina no quedó nada… todo desecho.

Salo trabajaba en la Amia, en la Tesorería del 2º piso. Estaba en su oficina, con sus compañeros. Sintieron una explosión y después otra más fuerte. Pensaron que había sido algún problema del gas o algo así, pero los techos empezaron a caer y todos se dieron cuenta de que era una bomba. Los vidrios rotos. Por suerte –cuenta– no se abrieron los pisos debajo de nosotros y pudimos salir, con una escalera que nos proporcionaron unos vecinos. Salimos por una casa particular por la calle Uriburu. La mujer de Salo falleció en el atentado.

Laura, que vivía en Israel vino a la Argentina porque había fallecido su mamá. Estaba tramitando el pago del monumento en el sector de Sepelios. Tenía a su bebe de 6 meses, sostenido con un “cangurito”. Estaba sentada en un escritorio mostrando qué se iría a escribir en la lápida. De repente escucha un estruendo. Mucho polvo. La luz se corta. Pensó que era un simulacro como los que se hacen en Israel. Nos hicieron salir en cuatro patas –relata– a la salida de emergencia. Salimos por el techo del edificio de al lado. Ahí me senté en el piso y me puse a darle el pecho mi bebe. (Sonriendo dice) —“lo que es el instinto de vida”. Miró al cielo y tomo ahí conciencia de lo que había pasado.

Paula tenÍa 5 años en el ‘94. El estallido la sorprendió durmiendo. Vivía en frente de la AMIA. Sintió en sueños un temblor, se despertó con los gritos de su mamá llamándola y llamando a su hermano. Su mamá con la mano ensangrentada la manda a ella con su hermano a bajar las escaleras. Allí un bombero la alza, la baja y un policía la lleva a un colectivo que la dejará en el Hospital de Clínicas. Una nena de 5 años sola, asustada sin entender lo que estaba pasando…

Recogí algunas de las historias de los que pudieron contar lo que les pasó en primera persona. Cómo se vivió el odio hecho estruendo en su propio cuerpo. Qué imágenes iniciales pasaban por la mente. Quiénes ayudaron en el desastre. Qué instintos se despertaban para preservarse. Ellos estuvieron allí. También estuvieron los que quedaron atrapados por las esquirlas y los escombros que no pueden contarnos nada porque sus vidas fueron desgajadas por la bomba.

Y quizás nosotros no estuvimos allí, pero estamos acá. 31 años después. Sin poder pasar por la calle Pasteur y no sentir cómo se nos estruja el alma. Por los nombres escritos en las paredes. Por los pilotes que, desde entonces, marcan a fuego los lugares en donde estamos los judíos. Por las placas de los árboles puestas, con cierta poética, evocando la vida ante la muerte. Y porque cada vez que pasamos por ese edificio que hoy es una fortaleza de concreto, nos preguntamos por qué los encerrados somos nosotros mientras todo el resto camina sin pilotes, sin tener que mostrar el documento, sin refuerzos de seguridad cada vez que la “cosa está movida”, mientras que los que tendrían que estar entre rejas consiguieron burlar y sobornar a todo un sistema para que nada se sepa, nadie pague, todos mientan, y los días pasen mientras que los sobrevivientes se ponen grandes, las familias de los muertos quedan afónicas de pedir justicia, los expedientes son comidos por las ratas y la sociedad toda se acostumbra a transitar la impunidad casi como moneda corriente.

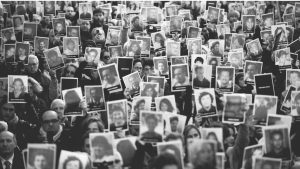

Yo recuerdo lo que hice el 18 de julio de 1995, 1996, 1997… y cada año. Sí. Volvíamos a Pasteur, pleno invierno, custodiados por la policía, el ejército, la seguridad privada, los perros y las vallas. Cada año el mismo cuadro: un cúmulo de rostros serios, apagados, donde priman los colores oscuros y los movimientos circunspectos. Y a medida que fueron pasando los años se me hizo cada vez más insoportable el ver cómo nos miran. Nos miran de los balcones, nos miran desde los negocios, nos miran los agentes de policía, nos miran las cámaras de televisión que transmiten nuestros gestos de dolor y bronca, como una crónica repetida, mismos gestos, mismos mensajes, mismas palabras, mismas caras en las fotos, personas que no cumplen años porque quedaron eternizados en esa última foto antes de que la tragedia del odio les arranque la vida.

Nos miran en silencio, probablemente preguntándose cómo unos pocos todavía seguimos hablando del at3ntado. Año tras año se repite el mismo ritual: una lista de nombres, un “presente” por cada uno de los asesinados, unas velas encendidas, una canción emotiva, el político de turno que se compromete con encontrar la verdad, testimonios de un dolor inacabable y palabras de reclamo y estupor por la siempre ausente justicia.

El 18 de julio es mucho más que la evocación de un atentado contra “la comunidad judía” –como les gusta decir a muchos, desconociendo el peligro que significa la presencia liberada del terror en nuestras calles–. El 18 de julio es el emblema del daño que la impunidad le produce a cada ciudadano argentino. Es por eso por lo que no les toca a los familiares hacerse cargo del reclamo de justicia, sino que debería ser un compromiso ético y cívico de todos, debería clamarse en las comisiones de los legisladores, en los recintos de tribunales, en los profesorados y colegios, en las escuelas de periodismo, en los institutos de formación de líderes religiosos, en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil.

A la memoria se la insulta si no se la repara con la justicia.

A la educación se le miente si no se profundiza en el valor supremo de la justicia como condición sine qua non para vivir en democracia.

El dolor irremediable de cada pérdida es intransferible. El modo en el que este atentado t3rrorista ha arrancado a cada hijo, cada hija, cada padre, cada madre, cada hermano, cada esposa, cada esposo, cada amigo es una herida que no dejará de sangrar jamás en el seno de las familias.

Pero la impunidad es un dolor que debe atravesarnos a todos. A los que sufrimos las pérdidas, a los que acompañamos a los que sufren y a los que todavía nos siguen mirando en silencio.

En el hebreo bíblico, la palabra zajor – el imperativo de recordar y la palabra shamor – el imperativo de cuidar, son palabras que se intercambian. Recordar y cuidar, cuidar y recordar. El acto de la memoria es un acto de protección, no sólo de los que están directamente involucrados sino de todos los que son testigos, en esta generación y en las siguientes. Una memoria ensuciada por la impunidad produce una sociedad contaminada por la trivialidad y la injusticia.

Tenemos que cuidarnos para poder cuidar a quienes nos sucederán y eso se llama reclamar justicia justa hasta el cansancio, defender los principios de la democracia con todas nuestras herramientas; una democracia que sea espacio respetuoso y garantizado para todas las identidades.

Como dice nuestra Torá en Devarim – Deuteronomio 4:9:

“Solo que, cuídate y cuida bien tu alma, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; y tienes que darlas a conocer a tus hijos y a tus nietos.”

¿Qué estábamos haciendo un 18 de julio de 2025? Estábamos cuidándonos de la apatía y la indiferencia. Estábamos protegiéndonos del acostumbramiento y la rendición. Estábamos rezando juntos para dejar que el corazón estrujado pueda llorar con la melodía. Estábamos sosteniendo nuestros valores más sublimes, de justicia, de amor al prójimo, de respeto por cada uno. Estábamos reafirmando más que nunca lo nefasto que supone dejar crecer cualquier expresión de fanatismo que siempre flirtea con los actos extremos de t3rror. Estábamos manteniendo nuestros ojos bien abiertos porque jamás miraremos para otro lado.

“Abro los ojos” se llamó un poema escrito en noviembre de 1994 por el gran Luis Alberto Spinetta

Abro los ojos, ya todo pasó.

Solo quedan sin resolver los reflejos de las miradas

que se han perdido entre nuestras cosas más queridas.

Abrazados como estábamos, no percibíamos el infierno.

Yo creí, por un instante, que podría olvidar el dolor.

Al intentarlo vi la sonrisa de unos niños.

No tenían banderas, ni ejércitos.

Todo aquello que nos separaba, desapareció.

Solo quedamos esperando una sonrisa, un gesto.

Ese silencio hace despertar en nosotros la esperanza

de que tal vez, un día, ya no existan los enemigos.

Abro los ojos, ya todo pasó.

Tzedek, tzedek, tirdof.

Justicia, justicia, amor, democracia, libertad, derechos y garantías perseguiremos, por siempre jamás.

Rabina Silvina Chemen